這座科技小院,打造起面源污染截污控源的綠色樣板!

走進云南省大理市灣橋鎮古生村,一個不起眼的小院子與周圍青瓦白墻的民居融合在一起,唯獨墻面上“解民生之多艱,育天下之英才”的書法字跡,透露著小院里正在上演著一場“科技大會戰”。

洱海流域的面源污染防控如何實現與農民的增收協同?這便是這座古生村科技小院和它背后的百余位頂尖科技人才一直在攻克的關鍵問題。

系統溯源,打開面源污染的“黑巷子”

“水質是表象,根子在土里。大家都說,洱海流域的農業面源污染貢獻非常大,因為土壤是個黑箱子,它背了很多鍋,解釋不清的問題就都回到農業來。” 古生村科技小院負責人、中國農業大學副教授金可默說。

這背后反映的,是洱海保護仍然面臨面源污染來源不清、貢獻不明的挑戰。

為打開面源污染的“黑箱子”,2021年11月,張福鎖院士牽頭組織全國50多名專家學者開展洱海流域農業綠色發展調研與研討。

2022年2月,由大理州人民政府、中國農業大學和云南農業大學聯合打造的古生村科技小院正式揭牌,這是全國首個流域農業綠色轉型的科技小院。

小小的院子,背后是20余家科教企業及多達200余名科技人員的支撐。他們與農民同吃、同住、同勞動,建立起面源污染來源精準解析與系統治理模式。

系統解析首先要全面摸查。據金可默介紹,在古生片區,團隊構建了“六縱七橫”監測網絡,六縱為從蒼山流向洱海方向的六條溝渠,七橫則為在六縱的基礎上劃分的七條橫線,六縱七橫的交叉點則形成了21個取樣點。

這個監測網絡有多細致?金可默將其比喻為“解剖麻雀”。在村莊里,他們精準定位了古生村1566戶農戶,連村莊里1321個井蓋和22個垃圾堆放點也沒放過;在農田里,他們摸查了5235個田塊(精度達0.3米),了解了近20種農作物的分布情況,走進了440個農戶家中進行調研……

金可默笑著說,學生每日還負責在監測點測量水深、流速、溶解氧、采集水樣等多項任務。有一次,去河邊取樣監測水質的學生還被村民當成是來偷打魚的,了解真實情況后,村民就幫忙學生一起取樣。

圖為師生們走進田間進行研究。

經各個環節把控,小院的團隊發現了一些重要結論——村莊污染被大大低估了。“在降雨較大的季節,村莊的污染和農田的污染其實是各占一半。”金可默說道。

一方面,垃圾分類和全面管制還有待完善。經道路硬化,村莊干凈了,交通方便了,但同時降雨無法被土壤涵養,0.5毫米的降雨就會形成徑流,大暴雨時,一旦垃圾沒及時收起來,就會被沖刷至溝渠,最終進入洱海。

另一方面,古生村除1220畝已流轉的土地外,仍然還有200畝的村民自留地在耕種,并不在防控范圍內,用肥等難以管控,加上部分管網可能存在跑冒滴漏,因而無論農田建設得再好,每年的頭兩場降雨的污染貢獻可達全年的50%。

而最讓大家擔心的,還有降雨季節易發的自然災害——泥石流。金可默將其給面源污染防控帶來的危害比作“一夜回到解放前”,各點位一下子就可監測出巨大的污染貢獻。

系統解析面源污染的現狀后,下一步就是精準防控。

截污控源,筑牢阻隔面源污染多道防線

為實現“地還要種,水還要用,肥要少施,循環利用”的目標,圍繞精準治污的思路,科技小院的學者們為古生村“量身定制”了源頭減排、退水回用、生態建設三道防線。

在農田方面,與種植結合實施源頭減排。

金可默介紹,團隊列出了“四個清單”。土壤清單用來精準把控區域里土壤的養分基本情況;作物清單則在了解養分基礎上,選取又能保值高產,又不污染環境的適宜作物;用肥清單和用水清單則依據作物的需求量選取綠色智能肥料,精準控制水量,減少排放。

種植環節產生的農田退水仍然是以水為載體,也會進入溝渠。

中國農業大學資源與環境學院許穩副教授介紹,對此,團隊構建了生態溝渠,攔截阻斷污染物入湖。

漫步在古生村村口,可以看到一個平整的生態溝渠。這樣的溝渠在村莊里形成近400米的生態攔截帶,起到生態攔截的作用。其中種植了一些水生植物,對退水中的氮磷等物質進行吸收,在污染物輸移過程中可促進其降解。

但僅利用植物攔截的效果有限,團隊還利用了古生村現有的塘庫,退水通過生態溝渠進入塘庫后,污染物會再進行一次化學、物理削減。而這些退水將被匯流收集起來,進行處理回用。“這樣二次利用后,既可以減少農業從洱海里調水,又能減少污染物進洱海的通量。” 許穩說。

圖為許穩在巡查入海入湖口的水質,現場指導學生取樣工作。

而當降雨季,作物用水量沒那么大時,這些經處理達標的部分農田退水,就會經過生態濕地這個最后一道“防線”,最終流入洱海。

這個“系統解析、精準防控、生態治理”的洱海流域農業面源污染防控新體系,最終在2022年年底實現了“農田氮、磷排放減少30%—50%,氮、磷入湖負荷減少10%以上”的初期目標。

洱海要保護,農民要增收

以古生村為代表的洱海流域村莊,還面臨著一個挑戰——綠色不高值、高值不綠色。

如果農民種普通的莊稼,投入少、污染低,但是產值也低,錢袋子“鼓”起來難;如果農民種蔬菜,投入多、產值高,但是污染又較大,洱海“清”起來難。

為攻克這一挑戰,小院里的專家們以水環境安全閾值為前提,打造了“水稻+”“煙草+”“周年蔬菜”等綠色高值協同種植模式,周年作物畝產值均超過萬元。

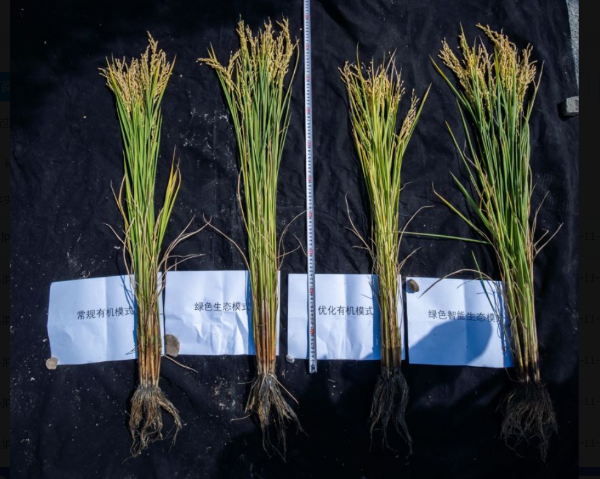

圖為科技小院專家在研究不同模式種植的作物。

基于古生片區 4600 畝耕地,他們建立了土壤肥力監測網,覆蓋 5235 個田塊,其中有機質、有效磷含量處于高等級,均值達50 g/kg、59 mg/kg。

他們還建立了洱海流域水稻綠色/有機種植、生物可降解地膜覆蓋、控水高效利用三大模式,較農民常規模式減氮肥10—48%、減磷肥 44—55%,節水 42—45%,增產 12—38%,降低氮磷徑流排放 30%以上。建立的烤煙綠色種植模式,較農民常規模式減氮肥 40%、減磷肥 25%,增產 5%,降低氮磷徑流排放 24%以上。

不止于此,團隊還搭建起了綠色高值產業鏈模式,打造了綠色食品品牌,進行生態文化賦值,與蒼山洱海的文化結合,在數字平臺上邀請網紅等進行推廣,實現農業全產業鏈高值。

錢袋子“鼓”起來了,生態環境美了,科技小院還想再往前走一步——從古生村做起,推動鄉村振興。

專家學者和學生們不僅扎根在村莊,把論文寫在洱海畔,還要實現“零距離、零時差、零門檻、零費用”地服務村民。他們成立了臨時黨支部,學生協管村黨建實務,入戶調研、構建困難農戶清單,與村民一同上黨課,開展洱海保護科普培訓和綠色種植技術培訓……

圖為學生在古生村村民家調研。

學生既然要解決實際問題,就要跟村民像朋友一樣去溝通、相處。金可默介紹,老師們常開玩笑說,評價學生一個學期在科技小院做得好不好,得看有幾個農戶請你吃了幾頓飯。“去年我們一個小孩被農戶請吃了12頓飯,在年終特別自豪地向大家匯報,我們老師也很開心。這樣才是真正的跟農民走到了一起,坐到了一起,他們才會接受你。”

在她看來,科技小院存在的意義,就是學者也好,學生也好,都要到田間地頭去真正地推廣和示范,把清澈獻給洱海,把綠色帶到田間。